DQトピックス

通報内容への対応方法―元検事の調査専門家が伝える!すぐに役立つ調査の初動ノウハウ

2020.08.25

もくじ

1.はじめに~元検事が教える、調査初動の実務

2020年6月よりパワハラ防止法が施行され、事業主には通報・相談窓口の構築や整備などが求められました。さらに、通報・相談を受け付けた後にどこから何を始めたらよいのか、その対処方法にも関心が高まっています。しかし、これは法律論や理屈だけから導き出せるものではなく、経験の積み重ねによって体得していくものです。そこで本稿では、相談窓口担当者や内部通報関係業務に従事する方々の一助となることを願い、検事としてあらゆる疑惑の初期捜査・本格捜査を行って不正を摘発してきた筆者の実務経験に基づき、通報を受けた直後の初動のあり方について解説したいと思います。

2.通報を受けた時の心構え~「まさか」の心証を切り離す

「〇〇氏は癒着体質でけしからん」などと事実の指摘がなく調査のしようがない通報、「会社が30年にわたって品質偽装をしている」などと通報内容の規模が大きすぎてにわかに信じ難いものなど、調査の必要性そのものに疑問を抱き、そのような不正などあるわけがないと思ってしまうような通報があります。しかし、そのような通報内容であっても、後に多額の粉飾決算が発覚したり、品質データの改ざんが実際に発覚したりするケースがあります。事前に通報から端緒を得ていたのにも関わらず、その時に適切な調査を行わなかったことが批判の対象となった例は少なくありません。

通報内容を見聞きし、「ただの不平不満の類だろう」とか「まさか」と思ってしまうことは誰にでもあります。しかし、予期しない不正・不祥事がひそんでいる可能性を予め想定し、第一印象で形成された先入観にとらわれずに、定石どおりの初期調査を行い、客観的に調査の要否や程度を見極めることが大切です。

それでは次に、内部通報を受けてからの調査初動のフローを解説していきます。

3.調査初動のフローその1~調査対象となる事実関係の整理

- (1) 内部通報を受けて調査すべきかどうかを判断するためには、通報内容、すなわち不正・不祥事の内容が具体的であることが必要です。ハラスメントに関する通報は、多種多様な事案で分かりにくい例を皆さんもご経験したことがあると思います。しかし、どのような通報内容でも、まずは自分で、①いつ頃、②誰(と誰)について、③何があったかというように通報内容を整理することが、調査の方法や内容を考えることに役立ちますので、ぜひ実践してみてください。

- (2) とはいえ、通報する側も慣れているわけではありませんから、通報内容だけでは対象事実の特定や絞り込みができない場合が多いのかもしれません。その場合には、通報者に連絡をとり、もう少し掘り下げて、より具体的な事実関係の把握に努めてください。

- (3) 匿名通報のため連絡が取れないなど事実の特定に困難を来たす場合には対処に悩みますが、放置するわけにはいきません。対象範囲を広く捉えて初期調査をする必要があるでしょう。そうした困難を避けるためにも、内部通報制度を利用する方への案内時に、日時、場所、対象者、不正等の事実内容についてできる限り具体的な事実関係を事例とともに明記しておくことが望ましいでしょう。また、電話での通報の場合には、聞き取りを行う側も具体的事実を引き出すための工夫が必要です。

4.調査初動のフローその2~客観的資料に基づく事実の把握(いきなり本丸を攻めない)

「とりあえず通報対象者本人に話を聞いてみましたが、疑惑を否定され困っています」と相談を受けることがあります。しかし、調査担当者が疑惑を裏付ける証拠も持たず確証も持てない中、本人から話を聞けば、足元を見られ否定されて終わるのは必然です。このような展開では疑惑は解明できず、通報者からも「ずさんな調査」と批判されるという板挟みに陥りかねません。

①疑惑の存否を確認し、客観的に裏付けるため、②仮に疑惑の存在が裏付けられた際に、通報対象者をしっかり見据えて確信的態度でヒアリングに臨むため、③通報対象者が「正直に話した方が得策だ」と思って不正等を認める境地にいざなうためにも、調査初動で客観的資料を収集して、基礎的な事実関係を把握した上で、疑惑の痕跡があるのかどうかを確認しておくことは不可欠です。

では、具体的にどのような客観的資料に基づき、どのような事実関係を確認すればよいでしょうか。代表的な不正等の類型を例に解説します。

(1)ハラスメント事案

【調査初動の確認事項】

ハラスメント事案は、セクハラ、パワハラ、またはその他のハラスメントで内容が違っても、社内における職務上の対人関係の中で生じる問題であり、多くは行為者の人格的態度の現れとして、単発的ではなく継続的に行われている可能性が高いものです。ハラスメント事案における調査初動の基礎的な確認事項は、以下となります。

① 行為者と相手の所属、立場、業務上のつながりの有無、内容

② 疑われるハラスメントの内容

③ 行為者の普段からの言動

もちろん、通報内容自体にハラスメントの具体的内容が含まれている例が多いと思いますが、それをできる限り客観的な資料で裏付けられるかを調査初動で確かめることが大切です。

【収集すべき客観的資料と分析の視点】

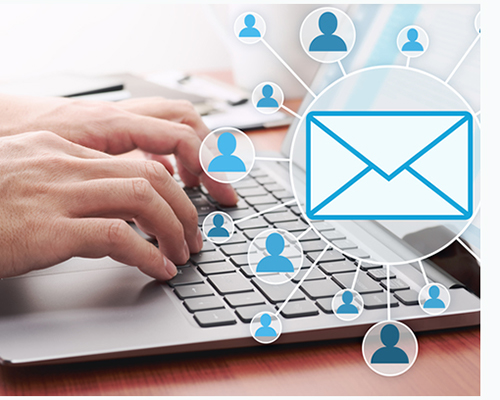

特にセクハラ事案では、公私を問わずメール、LINE、ショートメッセージなどでのやり取りのデータ収集に努めてください。社用メールであれば社内手続を経て、サーバーに保存されたメールデータを収集することが可能でしょう。プライベートでの連絡手段であれば、被害を訴えている者の同意を得て提出してもらうことが必要でしょう。セクハラ事案で大切なことは、行為者のメールに対し被害者がどのような返信をしたのかを見ることです。返信メールが見当たらないのか、冷たく返事をしたのか、言葉を選びながら柔らかく拒否の意思を示したのか、それとも応じるような返信をしたのか。こうしたメールのやり取りを多く抽出し総合評価することは、セクハラなのか、それとも恋愛関係のもつれによるハラスメントの訴えなのか、初期の見極めに役立つでしょう。また、メールの対象を行為者と相手に限定せず、広く収集分析することで、セクハラ疑惑のある行為者の体質なり問題の根深さが判明することもあります。

他方、パワハラ事案では、メールでパワハラが行われる例は多くないのですが、それでも普段の業務報告に対する返信や指示のやり取りの中で、「それを報告して何の意味があるのか」、「そんなことは自分で考えなさい」などと禅問答のような抽象的な意見や指示がメールで確認できる場合もあります。パワハラ事案は、厳しい言動があったとして、他方で相手にも相応の問題が見られると、指導の範囲を超えていたといえるのか難しい認定を求められる場合が多いです。そのため、実は他の不正事案と比較しても格段に調査が難しいのです。行為者と相手のメールから普段の業務のやり方がどのようなものだったかを把握しておくことは、他の不正事案等よりも大切といえます。

また、これらのハラスメント事案では、同じ職場の第三者の供述も、当事者の供述と比べれば客観的であるといえます。特に当事者の言い分が食い違った場合、第三者の証言が認定を決定づける重要な根拠になり得ます。メール等でハラスメントの疑いすら確認できないような場合には、第三者から話を聞くことも重要な初動調査です(ただし、ハラスメントの存否を第三者に確認すると、被害者(多くの場合、通報者)の特定につながり得るため、事前に被害者に第三者への事実確認について説明をして了承を得ておくことが必要でしょう)。

(2)会社財産が絡む不正事案

カラ出張、接待交際費の不正使用、架空発注、備品の横領、取引業者を利用したキックバック、取引業者からの利益提供など、金銭等の会社財産が絡む不正事案通報も割合の高い類型です。

【調査初動の確認事項】

会社の財産が絡む不正事案の性質上、前提となる社員の業務遂行あるいは企業間取引の痕跡は必ず残ります。それは不正が明るみにならないよう偽装されたもののはずですが、前提事実として把握することが不可欠です。特に企業規模が大きいと、調査対象部署の業務内容や決裁の仕組みが分からない場合もありますので、なおさら重要です。

また、社内決裁ルールにもよりますが、不正への関与者の広がりを想定したり、決裁権者の監督責任の有無を見極めたりするためにも、社内手続や同手続への関与者を特定しておくことも必要でしょう。

<調査初動の基礎的な確認事項>

①例えば、通報で指摘された出張や接待の存否と通報対象者のスケジュール

②例えば、通報で指摘された企業間取引の存否

③上記①、②の各業務を遂行する際の社内ルール

④かかる社内ルールに基づく決裁関与者

⑤外部業者との取引が問題とされる場合には、当該外部業者と当社が取引を始めるに至った経緯、取引規模(金額)の多寡・推移

⑥疑われる不正の手口

【収集すべき客観的資料と分析の視点】

上記のとおり確認すべき事項の多くは社内資料として痕跡が残っているはずです。

例えば上記①とこれに関する③、④との関係では、以下のデータを収集します。

- 出張申請、結果報告書

- 接待交際費の使用申請、結果報告書

- 関連する領収書

- ネット上で管理されている場合にはスケジュールデータ、出勤簿、作業日報

- 出張や接待交際費の使用に関するルールを定めた規程やマニュアル

- 関係者のメール

これらの書類上から確認できる出張・接待の日時や内容を把握しつつ、申請・報告内容やスケジュール等から読み取れる予定・行動との間に矛盾がないかを照合します。また、調査対象者はもちろん、出張に同行あるいは接待に同席したとされる社員が別にいるのであれば、それらの者も含めたメール検索により、カラ出張や架空接待の実行をうかがわせるやり取りがないか、また、申請・報告された出張や接待の内容と整合しないメールのやり取りがないかを確認することも必要でしょう。場合によっては、領収書の発行業者に対し明細の提出を依頼することも有効な選択肢の一つです。

上記②及び⑤とこれに関する③、④との関係では、以下のデータを収集します。

- 名前の挙がった外部業者と新規に取引を始める際に作成された申請書

- 当該外部業者との取引を裏付ける見積書、仕様書、納品書、受領書、請求書など社内ルールに沿って作成・受領した書類

- 支払金額及び日時が分かる経理関係書類

- 取引を行うに当たってのルールを定めた規程やマニュアル

- 関係者のメール

取引内容を把握すると共に、取引規模がある時から異常に増えていないか、発注に係る商品に不自然な偏りが生じていないか、など「傾向」の有無をみることが必要です。

また、言うまでもなくメールの精査により、不正を疑わせるようなやり取り(言葉としては明確ではないもの)の有無を確認することは必須です。

<不明確または阿吽の呼吸のような抽象的なやり取りの例>

「またいつもの調子でよろしく」

「振込先を変えるので、あとで電話します」

「どこにお持ちすればよいでしょうか」など

5.調査初動のフローその3~調査計画の立案

以上のような初期調査により、疑惑が客観的に裏付けられる場合もあれば、裏付けられない場合もあります。特に裏付けられない場合、徒労に感じることもあるかもしれませんが、決してそうではありません。調査は不正等を摘発する一方向の作業だけではなく、できる限りの調査を行ったが不正等は確認できなかったという「ないこと」を客観的に明らかにする作業でもあります。ただ本人から話を聞いて否定されたから調査を終えるというのでは、通報者も到底、納得できないでしょう。ひいては、通報制度の意義をも没却しかねません。調査の初動では、結論がどう転ぶかは別として、粛々と客観的資料を収集し、基礎的事項を確認することが大切なのです。

さて、初期の調査により疑惑が客観的に裏付けられようともそうでなくとも、初期調査の結果を踏まえ、通報対象者へのヒアリングを含む本格調査への移行準備が次なるステップとなります。こうした本格調査で何をどこまでやるべきかについては、初期調査の結果や通報対象となった不正等の類型にもよります。特に外部業者が絡む会社財産の不正事案の場合には、当該外部業者に調査協力を求めることを積極的に検討していくことが大切です。このような本格調査の詳細は別の機会に解説したいと思います。

6.おわりに~通報を受けたときの基本心得

パートナー弁護士

2000年検事任官。特捜検事や証券取引等監視委員会の調査指導官として、贈収賄、横領・背任、粉飾決算、談合、インサイダー取引等の調査・捜査に従事。

2016年弁護士登録。ハラスメントや労務問題を含むあらゆる通報事案について、通報受付から、初期・本格調査、懲戒処分等の社内処分、再発防止策の策定、民事・刑事手続、広報対応まで、入口から出口までをトータルで支援。

教科書にはないヒアリング・テクニックなど、現場ですぐに役立つノウハウを伝授。

匿名でも通報者とコミュニケーションが取れる!